Abbiamo visto qui come fra il 1954 e il 1955 Kruscev assume pienamente le redini del Pcus avviando una svolta radicale rispetto alla stagione di Stalin, senza per questo rinunciare a uno stretto controllo sulle democrazie popolari.

Accanto alla destalinizzazione, Kruscev lancia la sfida della cosiddetta coesistenza pacifica.

Cosa si intende per coesistenza pacifica?

La coesistenza pacifica è il superamento della tesi dei campi opposti di Stalin, ovvero è superare l’impostazione secondo cui lo scontro fra le due superpotenze sia inevitabile e assumere come orizzonte la possibilità di far coesistere a livello globale la presenza del blocco comunista e di quello capitalista.

Oltre che di coesistenza pacifica, si parla anche di competizione pacifica. Cosa significa?

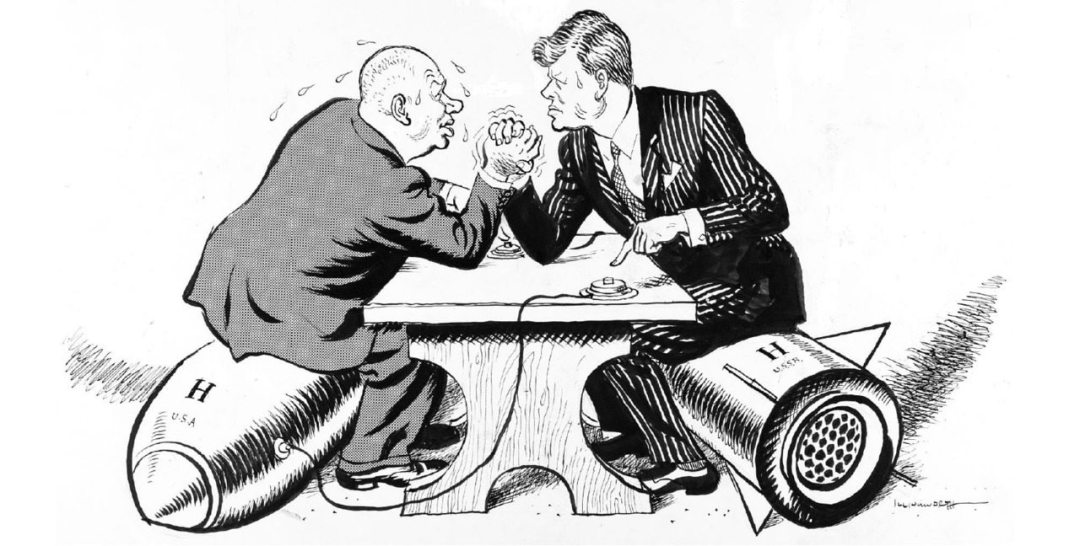

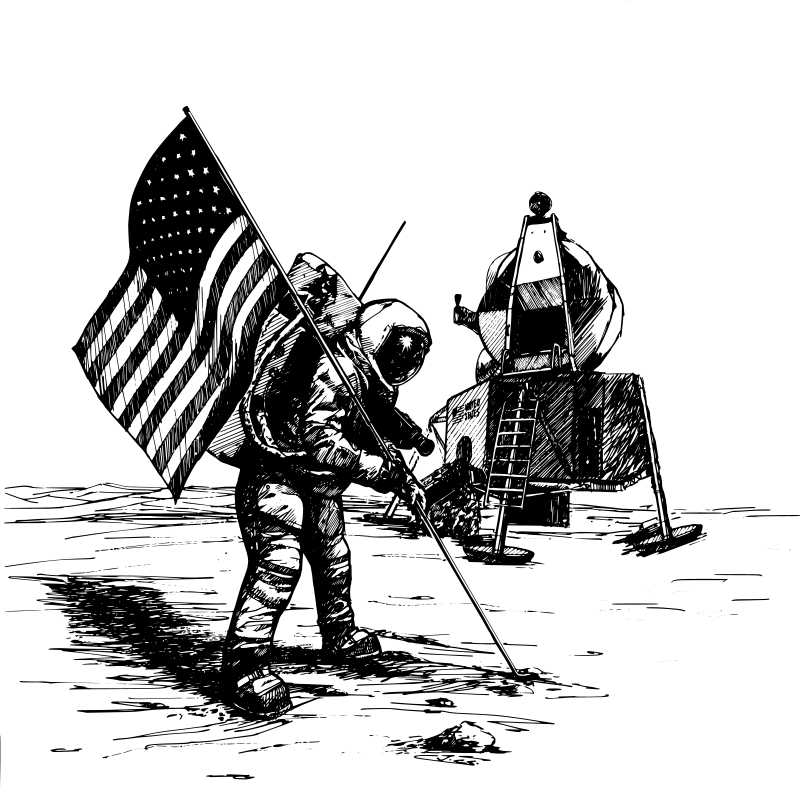

Coesistere con i rivali non vuol dire, nell’ottica di Kruscev, rinunciare a lanciare una sfida al mondo capitalista. Coesistenza vuol dire infatti rinunciare alla prospettiva di uno scontro militare aperto e diretto – che nell’era del nucleare avrebbe effetti catastrofici -, ma accanto a questa prospettiva rimane l’idea di voler dimostrare la propria superiorità rispetto al modello contrapposto. L’idea di Kruscev è spostare lo scontro dal piano militare ad una competizione a vasto raggio sugli altri settori della vita civile. In questo senso si parla dunque di competizione pacifica, ovvero rivaleggiare sul piano della crescita economica, sociale, sportiva e via dicendo. Ogni settore della vita pubblica deve diventare un mezzo per dimostrare la propria superiorità. Ad esempio è in questa ottica che viene lanciata la cosiddetta corsa allo spazio, che vede inizialmente i sovietici in vantaggio (nel 1957 viene lanciato in orbita lo Sputnik, mentre nel 1961 Gagarin è il primo uomo a viaggiare nello spazio), ma che poi vedrà la vittoria simbolica degli Usa con lo sbarco sulla Luna nel 1969.

Attraverso la competizione pacifica, dove vuole estendere la propria influenza l’Unione Sovietica?

Kruscev è consapevole che gli equilibri politici in Europa sono ormai intoccabili, ma che è in atto un processo storico, quello della decolonizzazione, che sta facendo affacciare molte nuove realtà nazionali sullo scenario globale. Lo scopo di Kruscev è quello di mostrare ai paesi di nuova indipendenza la superiorità del modello socialista, attirando così nell’orbita sovietica nuovi alleati. Questa politica sembra inizialmente riscuotere un certo successo, tanto da favorire l’avvicinamento all’Urss di realtà come l’Egitto o l’India, che ricevono finanziamenti dai sovietici e introducono alcuni principi socialisti nelle proprie economie.

In questa corsa al “terzo mondo” l’Urss è anche favorita dalla politica americana che in questi anni va in direzione decisamente opposta. Mentre l’Urss vede infatti nei paesi non allineati un’opportunità di espansione, gli Usa vi leggono il rischio di una perdita di egemonia globale. In questi anni vengono così predisposte operazioni segrete della Cia per attuare dei colpi di stato in paesi in cui si sono insediati regimi democratici che però attuano politiche che intaccano gli interessi economici americani.

I primi interventi della Cia si registrano in Iran e in Guatemala fra il 1953 e il 1954, aprendo una strada di operazioni segrete e colpi di stato che sarà seguita molte altre volte.

La coesistenza pacifica crea però una frattura con la Cina, perché?

Mao Zedong guarda con crescente scetticismo alla politica di Kruscev, perché vi legge la rinuncia allo scontro frontale con gli Usa e l’accettare la persistenza del mondo capitalista. Fra Mao e Kruscev si genera così una tensione sempre più aperta, che arriva a una vera e propria rottura nel 1961.

Nel mondo occidentale questa rottura sarà percepita con molto ritardo, ma all’interno del mondo comunista propone una situazione nuova, con la Cina che si propone come modello alternativo a quello sovietico.

Qual è invece la risposta statunitense alla coesistenza pacifica?

Dopo gli anni Cinquanta caratterizzati dalla presidenza Eisenhower, nel 1960 gli Usa cambiano pagina con il ritorno di un’amministrazione a guida democratica, sotto la leadership del carismatico John Fitzgerald Kennedy. Poco disposto a perdere terreno di fronte alla rinnovata vitalità sovietica, Kennedy lancia piani di riarmo, di sviluppo tecnologico e di penetrazione nel terzo mondo, in particolare nel continente sudamericano.

Fra Kennedy e Kruscev si va così a innescare una dinamica che pone l’accento più sul lato della competizione che della coesistenza, producendo lo sviluppo di una serie di crisi ad alta tensione.

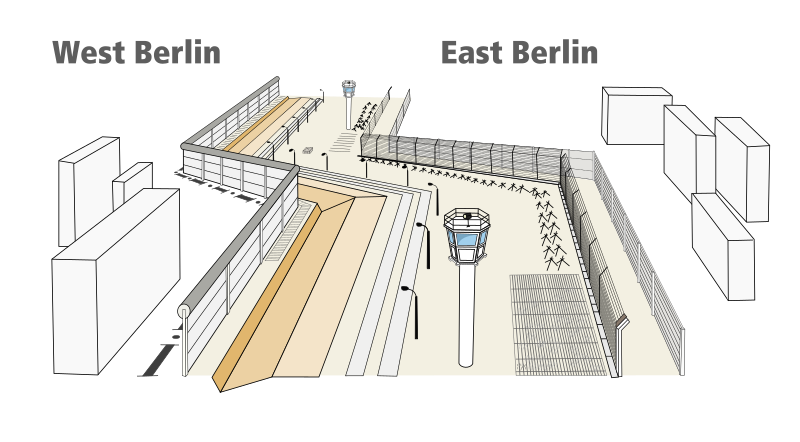

Il primo momento di tensione è legato alla costruzione del muro di Berlino. Cosa accade?

Sin dal dopoguerra, la Germania rappresenta simbolicamente il cuore della guerra fredda. La sua situazione è inoltre alquanto complessa: da un lato vi è l’ipotesi di dotare la Germania Ovest di armamenti nucleari, mettendo in forte allarme Mosca; dall’altro vi è una situazione economica che vede la Germania Ovest crescere a ritmo accelerato, a fronte delle difficoltà della Germania Est, il che porta a flussi migratori da Est a Ovest particolarmente evidenti nel luogo più simbolico di tutti, la città di Berlino; in mezzo vi è poi il problema che la divisione della Germania non è ancora stata ratificata con dei trattati formali, quindi teoricamente l’esistenza della Germania Est, che rappresenta il perno della presenza comunista in Europa, non è assicurata.

Di fronte a tutti questi problemi, dalla fine degli anni Cinquanta Kruscev lancia una serie di ultimatum, utilizzando come minaccia la chiusura di Berlino, in caso di mancate rassicurazioni da parte occidentali.

Gli ultimatum di Kruscev non portano però all’apertura di nessuna trattativa, ma in compenso i flussi migratori dentro Berlino aumentano in maniera crescente.

Per porre un freno a tutto questo, il 13 agosto 1961 viene innalzato il muro di Berlino.

Con la costruzione del muro di Berlino:

-da un lato si arriva a una soluzione che pone fine ai venti di guerra

-dall’altro si chiude la popolazione di Berlino Ovest dentro a un recinto che diventa il più famoso simbolo della guerra fredda

Una seconda, ancora più importante, crisi si svolge a Cuba. Come ci si arriva?

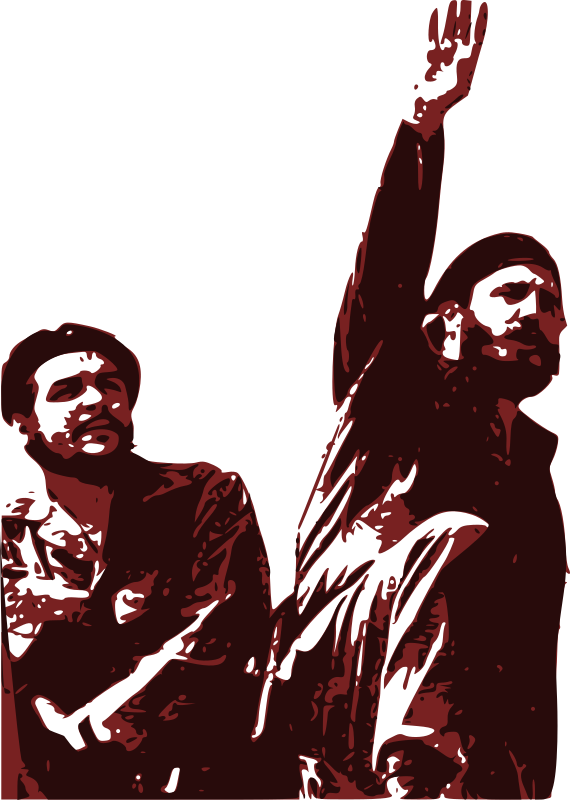

Per comprendere la crisi cubana del 1962 bisogna fare un breve passo indietro. L’isola negli anni Cinquanta era governata dalla dittatura di Fulgencio Batista, sostenuta dagli Stati Uniti. Nel 1959 la dittatura di Batista è rovesciata dalla rivoluzione guidata da Fidel Castro che impone un governo che si dichiara autonomo dall’influenza statunitense. La rivoluzione di Castro si attira così la simpatia di Kruscev e la ferma ostilità del governo americano.

Nell’aprile 1961 gli Stati Uniti tentano di rovesciare il governo di Castro attraverso un colpo di stato, favorendo lo sbarco di esuli cubani sulla spiaggia della Baia dei Porci.

L’operazione fallisce e ha come conseguenza quella di avvicinare in maniera definitiva Castro all’Urss di Kruscev. Come frutto di questa alleanza, Kruscev e Castro concordano con l’installazione di missili sovietici sull’isola cubana.

L’installazione viene scoperta dagli Stati Uniti nell’ottobre 1962, dando vita alla cosiddetta crisi dei tredici giorni, nel corso dei quali le navi sovietiche e statunitensi si fronteggiano a largo di Cuba, rischiando di trascinare il mondo in un conflitto aperto.

La crisi viene infine risolta con un accordo fra Kennedy e Kruscev che scavalca lo stesso Castro. I sovietici si impegnano a smantellare le proprie basi sull’isola, in cambio della promessa di non tentare nuovi colpi di stato a Cuba e del ritiro dei missili statunitensi installati in Turchia e rivolti contro il territorio sovietico.

Per Kruscev l’esito della crisi è fallimentare: la prova di forza si risolve infatti con un insuccesso di fronte all’opinione pubblica mondiale, anche considerando che la parte di accordo sullo smantellamento dei missili turchi non viene resa nota.

La crisi dei missili di Cuba apre però la strada alla “distensione”. Cosa si intende?

La tensione provocata dalla crisi missilistica apre nuovi scenari. Se fino a questo momento da parte delle due potenze si è sviluppata una corsa agli armamenti nucleari per farsi trovare pronti in caso di guerra, producendo con questa corsa una tensione sempre meno gestibile, si comincia ora a fare strada l’idea che proprio la presenza di armamenti nucleari per entrambe le superpotenze possa rappresentare un elemento di stabilizzazione. L’idea che si comincia a diffondere è che una parità strategica sul piano del nucleare possa garantire entrambe le parti da un attacco dell’altra e quindi, un equilibrio concordato, possa anche poi produrre un freno nella corsa agli armamenti.

La strada per arrivare a questa soluzione sarà lunga da percorrere, ma un primo momento di apertura è raggiunto nel 1963 con la firma di un trattato per bandire gli esperimenti atomici nell’atmosfera. Si comincia così a parlare di distensione nei rapporti fra Usa e Urss, ovvero di reciproco riconoscimento e di avvio di accordi per una gestione condivisa dell’equilibrio mondiale. Per arrivare a una piena distensione si sarebbero dovuti però attendere gli anni Settanta e sarebbero cambiati anche i protagonisti della guerra fredda:

-nel 1963 Kennedy viene ucciso in un attentato a Dallas. A succedergli è il suo vice, Lyndon Johnson, che poi rimarrà presidente in carica fino al 1968

-nel 1964 Kruscev subisce un colpo di mano con cui viene estromesso dal potere. A succedergli è Leonida Breznev, rappresentante di quella classe dirigente del partito che rimproverava a Kruscev di aver intrapreso azioni, come la crisi cubana, in maniera troppo avventata, indebolendo l’Urss

CONTINUA A LEGGERE: GLI USA DI JOHNSON E L’INTERVENTO IN VIETNAM